电影史上有一则传奇:一部公认忠实于圣经的杰作,竟然出自一位公开自称「马克思主义者、无神论者」的导演——皮埃尔·保罗·帕索里尼(Pier Paolo Pasolini)。他的《马太福音》(Il Vangelo secondo Matteo,1964),不仅是电影艺术的瑰宝,也在信仰与文化的交汇处留下的深刻印记。

帕索里尼1923年出生于意大利。作为诗人、小说家、语言学家、剧作家与电影导演,他造诣深厚,他的作品充满象征与诗意,追求现实与超脱间的平衡,但一生常与传统宗教保持张力。60年代初,他偶然翻阅《马太福音》,被经文中「神圣、神秘与史诗」气质所震撼,决定把它搬上银幕。他确立的原则是让经文主导叙事,以诗意镜头追随基督的圣踪,刻画他救赎主的形象。

影片如同一首影像交响乐,行云流水,张驰有致。福音书的冷静叙事,在他手中转化为诗性的张力:动静交错、声画相融、环境与人物互为映衬,引领观众在光影间构筑心中的基督形象。开篇一幕堪称经典:约瑟得知马里亚怀孕,独自行于荒村边缘,在岩石前陷入沉思。白衣天使自岩壁缓缓降临,宣告圣灵感孕的奥秘。巴赫的《马太受难曲》骤然响起,约瑟的疑惧化为坚定信仰,奔向马里亚,以微笑和凝视诉说接纳。那一刻,福音之光在银幕上悄然绽放,栩栩生辉。

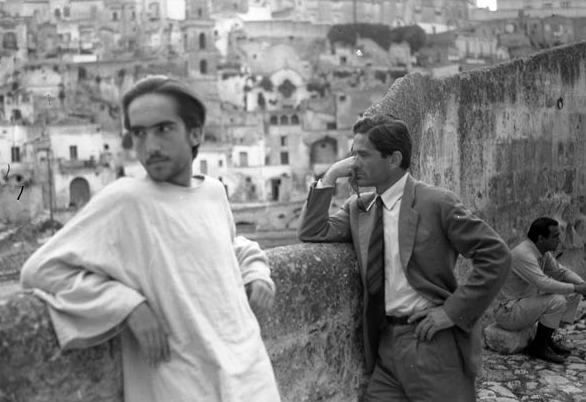

帕索里尼承袭意大利新现实主义与无声电影传统,运用黑白摄影捕捉意大利南方荒凉的山川与粗犷的地貌,营造出既真实又诗意的影像世界。他弃用专业演员,邀请普通人出镜,甚至让自己的母亲饰演年老的马里亚,这虽与历史情境略有隔阂,却流露出独特的慈爱与庄严。耶稣讲道时,仰拍镜头凸显其神性与权威;受难场景则以平视长镜呈现人类的沉默与无知。音乐跨越巴赫、莫扎特、黑人灵歌与古老赞美诗,与画面水乳交融,为影片注入历史厚重感与情感冲击力。

影片几乎逐字引用《马太福音》,未改动叙事顺序,仅在极少场景稍作调整。片中的耶稣既具神性荣光,也展现人子为世人受苦的坚忍与温柔,深深触动观众心灵。1964年,《马太福音》荣获威尼斯电影节特别奖、国际天主教电影节最佳影片奖,并获奥斯卡三项提名。美国《国家天主教评论》誉其为「史上最忠于福音的电影之一」;《纽约时报》则评道:「帕索里尼以无神论者的目光,拍出了饱含信仰力量的影像。」

一个不信上帝的人,如何能创作出如此震撼人心的圣经电影?答案在于上帝的主权。《箴言》说:「王的心在耶和华手中,好像陇沟的水,随意流转。」(二十一章1节)上帝能藉巴比伦王成就祂的旨意,亦能透过帕索里尼的镜头彰显基督荣耀。尽管这位导演终未归向基督,晚年甚至创作亵渎之作,并以悲剧收场,但他在《马太福音》中展现了对经文的敬畏与真诚,使真理的力量透过影像震撼人心。

《马太福音》是一朵在神圣与诗情交织中绽放的艺术奇葩。它提醒我们:上帝能使用任何人、任何场景成就祂的旨意;《圣经》的文字蕴含无可抗拒的力量,即便经无信者之手,亦能释放启示。对信徒而言,这是一记警醒:我们当珍惜所托付的恩典,在艺术上追求卓越,更在生命中回应救主的呼召,成为神手中合用的器皿。

一个无神论者的圣经电影|王汉川