如果没有生命异象的带领,人生就会如同盲人摸象,无的放矢。耶稣说:「任凭他们吧!他们是瞎眼领路的;若是瞎子领瞎子,两个人都要掉在坑里。」(《马太福音》十五章14节)多少人能真正认识耶稣就是「道路、真理、生命」呢?即使年纪渐长,疾病与死亡逼近,大多数人仍专注于地上的道路,而非迈向天国的途径。

摩西最大的考验

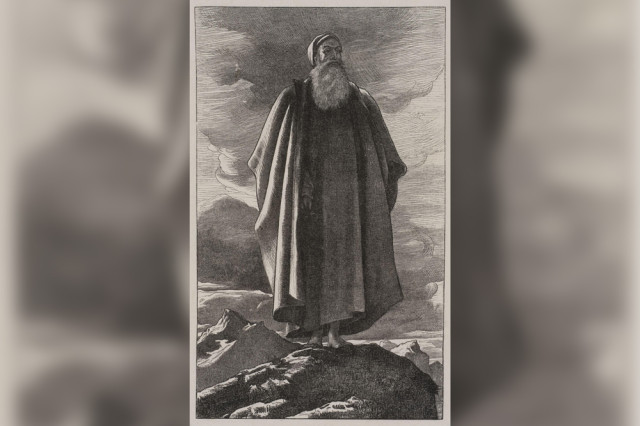

莱顿《摩西眺望应许之地》,纸本木刻,23x13

信心伟人摩西的一生,给我们许多借鉴。摩西活了120年,可分为三个40年:前40年在埃及皇宫享尊处优;40岁因杀人逃亡,流落旷野牧羊;80岁时被神呼召,带领以色列人出埃及、过红海,奔向应许之地。他的一生充满「出黑暗入光明」的神迹,也经历无数磨难与熬炼。

谁能想象摩西在旷野牧羊40年的每一天如何度过?从王子到牧羊人的落差,他如何承受?接近80岁时,已近暮年,他是否还存有盼望?回想我们自己,在黑暗里是否有摩西般的忍耐?然而,摩西最大的考验并非牧羊40年,而是当他历尽艰辛带领以色列人40年,将近抵达迦南时,耶和华却对他说:「这就是我向亚伯拉罕、艾萨克、雅各布起誓应许之地……现在我使你眼睛看见了,你却不得过到那里去。」(《申命记》三十四章4节)

摩西的复杂心境

19世纪英国著名学院派画家、皇家艺术研究院院长莱顿(Frederic Leighton)创作了一幅摩西站立山巅的画像《摩西眺望应许之地(Moses Viewing the Promised Land)》,表现他复杂的心境。经过百般历练,摩西早已不是当初被呼召之时极其不自信的牧人,而是当之无愧的民族领袖、律法颁布者、伟大先知。经上说:「以后以色列中再没有兴起先知像摩西的。他是耶和华面对面所认识的。」(《申命记》三十四章10节)然而,上帝仍有绝对的权柄,不允许摩西进入迦南。

我们难以理解,为何摩西因一次击打盘石未尊耶和华为圣(参《民数记》二十章),就失去进入应许之地的资格。要知道,他曾为以色列人承担无数埋怨与背逆。当时的摩西心境如何?摩西并未轻易接受,他曾恳求说:「求你容我过去,看约旦河那边的美地,就是那佳美的山地和黎巴嫩。」(《申命记》三章25节)但耶和华不应允,只吩咐他登山遥望,并勉励乔舒亚带领百姓承受那地。摩西明白,自己不得进入,是要与百姓一样,同担罪的后果。

站立山巅的摩西

当他体会自身的有限,并未气馁,而是在临近生命终点时,发表《申命记》的最后遗言,劝勉百姓谨守律法,「尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神」。摩西不愧是信心伟人,他虽未得着所应许的,但神为他预备了更美的东西。正如耶稣登山变相时,摩西也一同显现,与祂说话。这是何等荣耀与恩典!摩西不会缺席天上的筵席。

因此,莱顿笔下的摩西,不是软弱的老人,而是身形高大、顶天立地,站在高山之巅,满有信心,遥望近在咫尺的应许之地。莱顿本人在临终前才获封爵,仅一天便去世,成为史上最短命的贵族。摩西的命运或令他感同身受,进而思考生命真正的意义。在莱顿心目中,摩西的形象正如画中所展现——高大威严,令人景仰。

反观我们目己,当我们为地上生活奔忙,或在退休后盼望觅得一个理想居所时,是否会因摩西的结局而省思:真正的应许之地究竟在哪里?

站在应许之地的门坎|郝青松